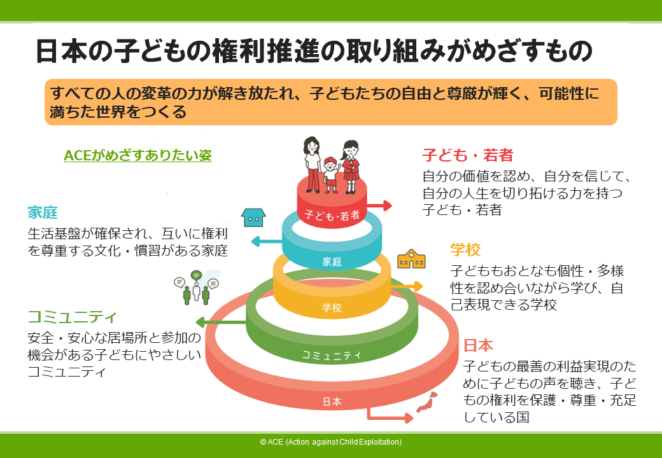

日本の子どもの権利推進

日本が批准している「国連子どもの権利条約」は、子どもは生まれながらにして権利をもち、権利の主体者として自ら権利を使うことのできる存在だと位置づけ、おとなと同じ一人の人間として人権を持つことを認めると共に、子どもならではの権利を定めています。ACEは、日本において、以下の図のような、子ども・若者、家庭、学校、コミュニティ、日本(国全体)それぞれのレベルで、めざすありたい姿を描き、子どもの権利が守られた社会を実現するためのさまざまな活動を行っています。

日本で子どもの権利を推進する主な取り組み

広げよう!子どもの権利条約キャンペーン

子どもの権利をあらゆるレベルで広げるために、2019年4月に発足した「広げよう!子どもの権利キャンペーン」の事務局を務めています。子どもの権利条約の考え方を広める啓発活動や、国や自治体への政策提言活動を行っています。

沖縄うまんちゅ子どもの権利推進プロジェクト

沖縄で子どもの権利の実現とウェルビーイング向上をめざし、地域単位でその実践の輪を広げる取り組みを行っています。

詳しくはこちら 沖縄県での活動「沖縄うまんちゅ子どもの権利推進プロジェクト」

子ども向け権利ワークショップ開発・普及

子ども自身や、子どもに関わる人に子どもの権利について伝え、その実践方法を学ぶ機会を作るためのワークショップや研修を実施しています。

子ども向け「わたしらしさを大切にする子どもの権利ワークショップ」についてはこちら 子どもの権利条約フォーラム2023inとよたで「わたしらしさを大切にする子どもの権利ワークショップ」を実施しました!

学校や地域などでの講師派遣を受け付けています。詳しくはこちら 学校/市民向け講師派遣・出前授業

子ども支援者の能力向上

日本各地で活動する子ども支援団体などが子どもの権利の理解を深め実践に生かすためのワークショップや研修を行っています。また、こどもの権利を基盤にしながら、子どもや保護者・支援関係者の対話的なコミュニケーション手法の共有、活動の中で子どもの安全を守るセーフガーディングの普及などをサポートしていきます。

学校や地域などでの講師派遣を受け付けています。詳しくはこちら 学校/市民向け講師派遣・出前授業

活動報告

2026年1月16日

【沖縄便り】「どうせムリ」から「やってみよう」へ うまんちゅしゃべり場2025

子ども・若者とおとなが一緒に、 地域のこと、未来のこと、 そして「自分たちの声」について対話する場として、2025年10月25日に「うまんちゅしゃべり場2025 #自分たちの声で“ちいき”をアップデート!」(後援:うるま市、うるま市教育委員会)を実施し、41名が参加しました。

2025年12月23日

子どもが安心して参加できる場を、組織としてつくるために~沖縄パートナー団体向け 子どものセーフガーディング研修 実施報告

「沖縄うまんちゅ子どもの権利推進プロジェクト」で協働してきたパートナー団体のNPO法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆいと一般社団法人URUFULL の2団体を対象に、2024年~2025年にかけてセーフガーディング研修伴走支援(全4回)を、各団体ごとにオンラインで実施しました。

2025年12月22日

子どもの権利ファシリテーター養成講座開催レポート(第1回~第3回)

ACEが開発した「わたしらしさを大切にする子どもの権利ワークショップ」をより多くの子どもたちに届け、子どもの権利を伝えていくため、ファシリテーター養成講座を実施しています。基礎編3回と実践編3回の全6回の講座のうち、第3回までを10~11月に開催しました。

2025年12月9日

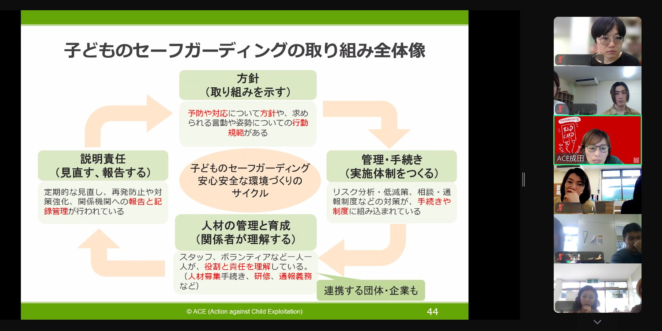

放課後NPOアフタースクールに子どものセーフガーディングを導入するための研修を実施しました

ACEでは、子どもに関するさまざまな活動の場において子どもにとって安全・安心な環境をつくる「子どもと若者のセーフガーディング」の普及・定着に取り組んでいます。団体や組織が子どもの権利を守る仕組みを整え、現場で実践できるよう、伴走支援も行っています。

2025年6月~8月にかけて特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクールの管理職・現場の職員を対象に、全3回の連続研修を行いました。

2025年12月1日

ニュージーランドの子どもコミッショナーをゲストに迎えたシンポジウムを開催しました

ACEが事務局を務める「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」では、2025年11月11日(火)に、シンポジウム「子どもの権利をすべての子どもの当たり前に〜ニュージーランド子どもコミッショナーに聞く、子どもの権利保障と日本の展望〜」(共催:公益社団法人日本財団、一般社団法人Everybeing、認定NPO法人ACE)を開催しました。